La radioastronomia, nata negli anni cinquanta, studia oggetti celesti nello spazio, attraverso la rilevazione e l'analisi della loro emissione radio.

La radioastronomia studia, in particolare, la corona solare, i pianeti, la pulsar, i resti di supernova, le nebulose neutre e ionizzate, l'idrogeno diffuso nella nostra e nelle altre galassie.

In radioastronomia, si utilizzano i radiotelescopi, costituiti da grandi antenne paraboliche di qualche decina di metri di diametro, orientabili in ogni punto del cielo come un normale telescopio; a volte però non sono orientabili (come l'antenna ad Arecibo, in Portorico, di 300 mt. di diametro), oppure sono schiere di dipoli opportunamente disposti.

Le caratteristiche fondamentali

di un telescopio, a qualsiasi frequenza operi, sono: la sensibilità,

l'intervallo spettrale nel quale lo strumento può operare, il potere

risolutivo.

La sensibilità di un telescopio si

può caratterizzare in termini dell'intensità del segnale

più debole rilevabile.

L'intervallo spettrale è importante

in quanto, da strumenti che operavano a lunghezze d'onda metriche, siamo

arrivati a strumenti con lunghezze d'onda che arrivano fino a 1mm.

L'aumento di sensibilità

e risoluzione, la riduzione di rumore dei ricevitori, permetterà

di studiare l'espansione angolare dei resti delle supernovae giovani che

si riproducono continuamente nelle nostre galassie.

Il moto angolare di espansione,

associato ad una misura spettroscopica della velocità, fornirà

un nuovo accurato metodo di determinazione di distanze.

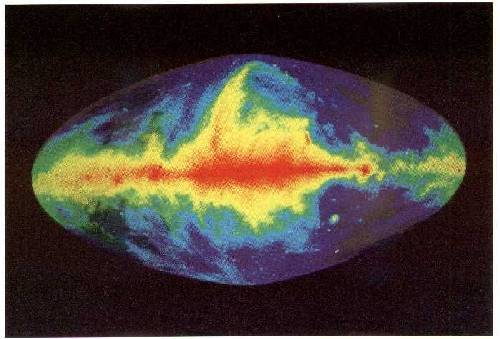

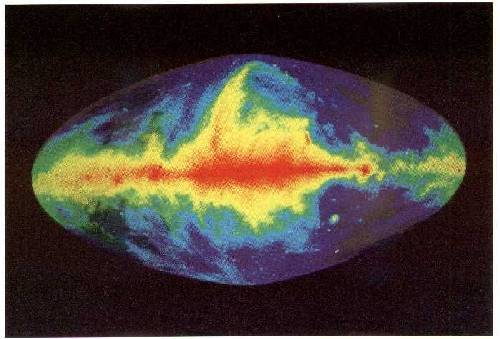

Esempio di una mappa della emissione radio a 21 cm dovuta all'idrogeno neutro galattico